Le cabinet du Professeur Freud

D'une poétique à une politique du divan

Sylviane Lecoeuvre

Cures de repos, lits à vibrations et Sitzmaschinen

La tentative d’obtenir des effets psychiques par la mise au repos du corps est sans conteste un des plus grands bouleversements du milieu hospitalier, du moins à Vienne et en Allemagne puisque l’aménagement d’ailes de bâtiments consacrés exclusivement à la cure de repos fait partie intégrante d’une grande réforme thérapeutique qui concerne beaucoup d’hôpitaux psychiatriques et de sanatoriums à la fin du 19ème siècle. L’asile psychiatrique de Vienne construit en 1853 et qui jouxte l’hôpital général (il s’agit de l’hôpital Am Steinhof) se targuait, au tournant du siècle, d’être novateur et à la pointe dans le traitement systématique des affections psychiques par la cure de repos.

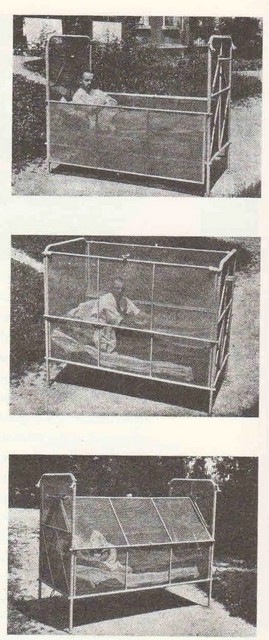

Progressivement, cette cure fut élargie à des méthodes complémentaires, des méthodes « corporelles » et des activités occupationnelles, associées à de grandes plages de repos dans des proportions savamment dosées. Pour les praticiens, le repos possédait un fort potentiel dans le traitement des maladies nerveuses. Dans ce contexte, les hypnotiseurs faisaient des expériences sur l’effet apaisant du sommeil provoqué artificiellement, dans lesquelles ils amenaient les malades à un état de plus en plus prolongé qui avait des airs de famille avec le « vrai » sommeil. Cette méthode devait apaiser les « cas » d’hystérie et d’alcoolisme chronique. Ainsi, la position à l’horizontale, encouragée, pour ne pas dire obligatoire, devient la pratique thermale la plus répandue. Dans les asiles publics, la dérive vers des pratiques coercitives était courante mais pratiquement admise. Le lit du malade pouvait, si nécessaire, se transformer en lit à barreaux (Gitterbett), en lit treillissé fermé sur sa partie supérieure, bref, en lit-cage ou en cellule d’isolement. On pouvait également tendre un genre de filet de mailles souples (Netzbett) au dessus du corps allongé, (pour ne pas le blesser), retrécir de façon optimale l’espace et plaquer le corps contre un simple matelas sans que cela ne dérange personne.

Connu d’abord sous l’appelation « Schutzbett », le lit de protection prend en quelques années le nom, pleinement assumé par le corps médical, de « Irrenbett », soit le lit pour les fous. L’alitement autoritaire du patient était perçu comme un « calmant » mécanique, même si l’intervention restrictive et disciplinaire sur le corps n’échappait pas aux médecins. On suppose que Freud n’a pas approuvé toutes ces techniques, mais qu’il les a bien connues, car il a été l’assistant du médecin-chef de l’asile psychiatrique de Vienne, Theodor Meynert, entre 1882 et 1886.

Connu d’abord sous l’appelation « Schutzbett », le lit de protection prend en quelques années le nom, pleinement assumé par le corps médical, de « Irrenbett », soit le lit pour les fous. L’alitement autoritaire du patient était perçu comme un « calmant » mécanique, même si l’intervention restrictive et disciplinaire sur le corps n’échappait pas aux médecins. On suppose que Freud n’a pas approuvé toutes ces techniques, mais qu’il les a bien connues, car il a été l’assistant du médecin-chef de l’asile psychiatrique de Vienne, Theodor Meynert, entre 1882 et 1886.

Une utilité pédagogique était accordée à l’isolement et au lit sécurisé par un grillage, comme le révèle une revue médicale de 1908. Un médecin se demande en effet « si un moyen entravant (comme le lit à barreaux) est ressenti par le malade comme une mesure coercitive […] ou s’il amène le malade à renoncer de lui-même à tout mouvement »(1) . Dans les faits, les praticiens ne pouvaient pas apporter de réponse univoque car ce qui avait un effet apaisant sur l’état d’agitation chez un malade décuplait chez l’autre des accès de violence liés à la contrainte.

Le régime pénible fait d’isolement et de repos forcé constituait la pierre angulaire de la thérapie, couplée à des mesures médicamenteuses, diététiques et physiothérapiques. Ce contrôle de l’excitabilité s’étendait également à une surveillance sur les lectures du soir. Les sanatoriums et les hôpitaux étaient amenés à vérifier le contenu des lectures, à en rythmer la durée ou à les interdire. Compte tenu de la difficulté à effectuer une surveillance sans faille, la solution idéale était de mettre à disposition des malades une bibliothèque sur mesure…

Freud lui-même, dans sa pratique en dehors des murs de l’hôpital, préconisait également la cure de repos, associée à une cure de suralimentation selon la méthode de Weir-Mitchell, dans une combinaison savante avec la méthode cathartique développée par Breuer au milieu des années 1880.(2) L’état de repos, dans un environnement contrôlé par le médecin devait empêcher le déferlement de nouvelles impressions et renforcer physiquement les malades. Le lit fermé de l’hôpital, la chaise longue de la cure thermale, mais également le sopha des salons privés dont Freud était familier lors des visites à ses patientes sont unanimement perçus comme des lieux-refuges contre les influences jugées nocives de l’extérieur. Dans ces années, Freud partage avec la médecine hospitalière cette représentation courante selon laquelle il existerait un rapport de cause à effet entre l’environnement, le style de vie des patients et les affections nerveuses.

Du côté des hôpitaux et des sanatoriums, même si une certaine importance était accordée à l’influence de l’environnement sur les patients, la vision des troubles nerveux restait mécaniste, déterministe et fondée sur des bases physiologiques. Toute une réflexion s’engage pour exploiter au mieux les diverses fonctionnalités latentes du lit. Les années 1900 ouvrent la voie à une nouvelle méthode, complémentaire à la cure de repos et totalement euphorisante : une thérapeutique « machinique » avec l’invention extravagante du lit à vibrations.

C’est dans le magnifique et très chic sanatorium « protocubiste » et flambant neuf de Purkersdorf, dans les environs de Vienne que Max Herz développe ce lit thérapeutique afin « d’apaiser les nerfs ».

Le principe est relativement simple. Les secousses fabriquées artificiellement étaient censées exercer leurs effets sur des patients allongés, comparables aux effets produits par les secousses d’un train en marche. Une telle invention s’appuie sur des observations courantes dans la littérature médicale qui affirmait que les troubles du sommeil s’atténuent lors des voyages en train.

Imaginer une telle machine peut paraitre quelque peu excentrique. Encore convient-il de restituer un peu plus finement le contexte culturel qui encourage ce style de construction. En effet, le sanatorium de Purkersdorf, construit en 1904, est en lui-même une véritable œuvre d’art, un fleuron de l’architecture viennoise. Or, l’architecte, Joseph Hoffmann, qui en est à l’initiative est également designer, avec des réalisations très audacieuses et modernes. Cofondateur de la Sécession viennoise avec Otto Wagner, Il s’illustre notamment par la création de mobilier d’ameublement de très grande qualité destinée à une production de série. Pour mener à bien ses projets, il crée les ateliers viennois (Wiener Werkstätte) et peaufine son concept d’œuvres d’art totales (Gesamtkunstwerke). Le mouvement viennois se donne pour objectif de joindre l’esthétique au fonctionnel et à l’utilitaire, ce que reconduira le Bauhaus allemand quinze ans plus tard.

Tandis que le médecin Herz cherche à généraliser son lit à vibrations, Joseph Hoffmann, en 1905, crée sa célèbre « Sitzmaschine » (machine pour s’asseoir). Produite en série limitée par la société Jacob & Joseph Kohn jusqu’en 1916, elle était justement destinée, à l’origine, pour le sanatorium viennois. D’inspiration industrielle, la Sitzmaschine était d’un prix exhorbitant, donc réservée à une clientèle très fortunée ou aux établissements sanitaires luxueux, ce qu’était évidemment le sanatorium de Purkersdorf. Le dossier réglable s’incline grâce à un système de boules de hêtre soutenant une barre transversale. En plus de leur aspect esthétique et moderne, ces boules de bois jouent le rôle de stabilisateur et de renforcement des assemblages.

Max Herz avait indicutablement une certaine sympathie pour la méthode cathartique, telle que la pratiquait Breuer mais avec une différence de taille : il se passait des associations du malade. Il traitait donc les troubles du sommeil ou de l’alimentation comme n’importe quelle autre affection nerveuse. Assis derrière son bureau, il cherchait avant tout à persuader ses patients de l’inocuité de leur souffrance à grand renfort de morale, comme il était d’usage, ou leur proposait sa désormais fameuse thérapie mécanique. La reproduction technique des secousses d’un wagon-lit se résumait globalement à tenter de renforcer la psyché par l’alternance de mouvements actifs ou passifs du corps. Malgré ses vertus supposées apaisantes, il va sans dire que ce dispositif fermait totalement l’accès aux représentations, aux pensées et aux sentiments du malade.

Au même titre que les membres de la très bonne bourgeoisie, qui flairait et redoutait la puissance érotique des sofas trônant dans leur propre salon, Freud considérait, dans les années 1895, que les représentations qui surgissaient sur son divan thérapeutique constituaient des facteurs perturbateurs. Le risque pour les patients ainsi « alités » était de « tomber dans des rêveries nuisibles » et de s’empêtrer encore davantage dans leur malheur. Critique, mais non sans ambivalence par rapport aux options hospitalières qui prônaient l’isolation, la séparation avec le milieu familier et la cure de repos obligatoire, Freud voyait dans ce régime radical un certain danger : celui d’asseoir une véritable hégémonie du monde interne avec une perte totale du contrôle sur la conscience. Il lui faudra encore tâtonner pour comprendre que la perte de contrôle sur la conscience est le moteur de la cure analytique.

Avant que Mme Benvenisti ne lui fasse don de son divan en 1889, Freud possède un divan ottoman pour les méthodes courantes à l’époque. Sur cet ottoman et en état de transe, les patients étaient censés mobiliser leur mémoire et rappeler les représentations soustraites à leur conscience, à l’origine des troubles psychiques. Devant les résultats décevants et pour des raisons d’ordre théorique, Freud abandonne l’influence hypnotique et exhorte dès lors ses patientes à fermer les yeux « pour se concentrer ». Lors de son travail en commun avec Breuer, il développe, pour une durée provisoire, la méthode de la pression (Druckmethode) qui consiste à apposer une main sur le front des jeunes femmes, ceci afin de les amener jusqu’aux représentations supposées être à l’origine de l’affection. Ce geste s’accompagne d’un autre mouvement et annonce déjà le « cérémonial » analytique, à savoir le passage systématique du médecin derrière le malade. Avec cette modification, le divan se transforme en machine à se concentrer, à penser et à produire de la connaissance.

(1)- F.K. Walter, Über ein « Schutzbett » für erregte Geisteskranke, in: Psychiatrisch-Neurologische Wochenschrift 29 (1908), S.235.

(2)- S. Freud, op. cit. , p 215.

{loadnavigation}